業態転換 飲食業リフォーム

沼田市内にてお米の販売業から飲食店への店舗改修工事が始まっています。

陳列棚を撤去すると、こじんまりとした空間。

写真に写っている貯蔵庫を物置として使用するため、奥の部屋の移動

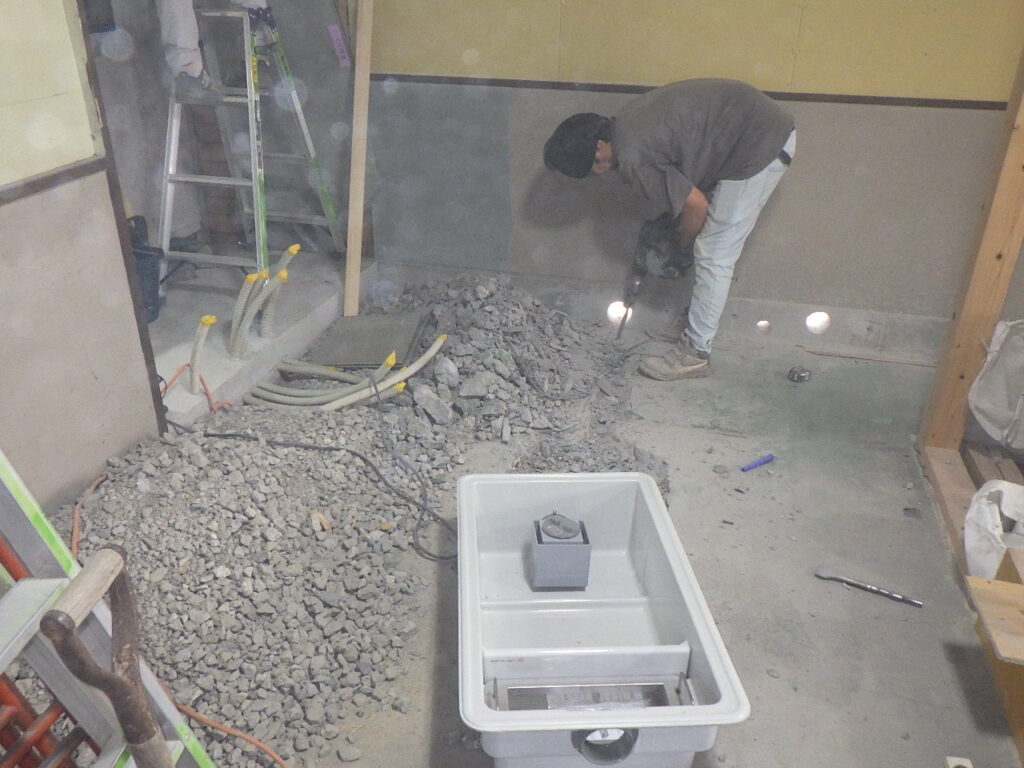

厨房機器の排水の為に一部土間部分を斫っています。

排水管が設置出来ましたら、改めて土間を作ります。

この後、厨房機器が随時入荷し、飲食店らしくなると思います。💦

未来へつなげ、疫病退散の祈願 !マダラ神(摩多利神)移転プロジェクト

摩多利神とは?

南北朝時代、後醍醐天皇の忠臣、児島高徳が弘法大師作の不動明王を本尊として修行をしていると神のおつげがあり、摩訶迦羅天を彫り上げ、その尊像を『理趣経』に基づき摩怛利神として崇め奉りました。すると、怨敵を退散させ、疫病も除くご利益があったと伝えられています。

この児島高徳は群馬県大泉町に高徳寺を建立し、摩怛利神は摩怛利堂に奉られていました。この厄病を除くという摩怛利神の信仰が、文政年間(1818 -)埼玉県妻沼の聖天山歓喜院を中心とした埼玉県の熊谷、深谷、本庄など、群馬県の伊勢崎、大泉、太田、桐生など、栃木県の栃木市などに多くの神社、寺院、信者を集めた『万人講』があり、その講の中から信仰が広まっていきました。

その後も明治30年ごろの赤痢大流行の時に摩多利神信仰はさらに広がり、特に利根川流域を中心に茨城県、千葉県、東京都と多くの摩多利神が奉られるようになりました。

また、先にもあります様に 疫病も除くご利益だけでなく、怨敵を退散させるというご利益もあると云われ、戦中は出兵前に摩多利神にお参りし、自分の願い事をお軸に書きしたためて納められたりもしました。それらのお軸は遷流寺に保管してあります。

コロナ期間中の2022年にプロジェクトがスタートし、昨年にお堂は完成いたしました。

無事に移転も終わり、今年度は旧お堂の解体です。

昨年までは、草刈りなどの管理もされていましたが、移転してからは誰も立ち入ってないので荒れ放題です💦

草刈りをしながら進みます。

人力だけでは時間が余りにもかかるので、重機を入れ、車一台分通れる用に道を作りました。

やっとお堂にたどり着き、一気に解体です。

構想は何年も前からあり、2022年には新型コロナウイルス(COVID-19)が蔓延する中で本プロジェクトが立ち上がり、2024/8月にて工事は終了できました。

高台に建ち、沼田市を見渡せる程の眺望の良い場所。

場所は下川田のしだれ桜で有名な所の隣にあります。

お近くに来た時はぜひ、お参りくださいませ。

もうあの時には戻りたくありません。

上を向いて歩いていきましょう♪

H様邸 新築工事 長期優良住宅

耐震等級3(許容応力度計算)・UA値0.29 断熱等級6(BELS評価書)

台風10号が日本列島を縦断するおそれがあります。

線状降水帯が発生して、大雨や暴風がすごくなり、土砂災害や川の氾濫など災害につながる可能性がありますので、十分に対策をし、万が一に備えてください。

さて高崎市の新築現場では、基礎工事が終わり、上棟に向け大工工事にバトンタッチ。

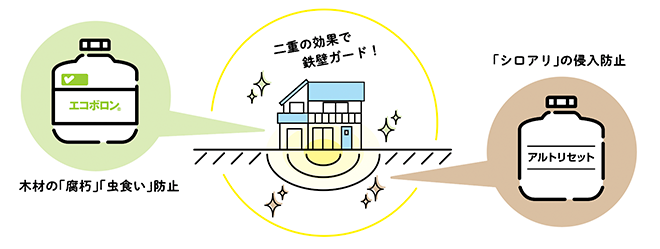

土台を施工する前にホウ酸系防蟻処理の「エコボロンPRO」を散布。

基礎工事中も土壌散布を行いW効果に期待しております。

土台も敷き終え、

金物に赤い印が付いていますが、理由わかりますか?

施工ミスを防止するために、全箇所ねじを締めた所をチェックしているのです。

大工さんも人間ですから、間違いはおきます。

締め忘れがあれば、せっかくの構造計算も絵に描いた餅。

作業者全員の意識づくりと目視で管理できますので、手間がかかりますが、欠かせません。

次回は上棟になりまーす。

H様邸 新築工事 長期優良住宅

耐震等級3(許容応力度計算)・UA値0.29 断熱等級6(BELS評価書)

連日の記録的な猛暑の中、現場は進んでいます。

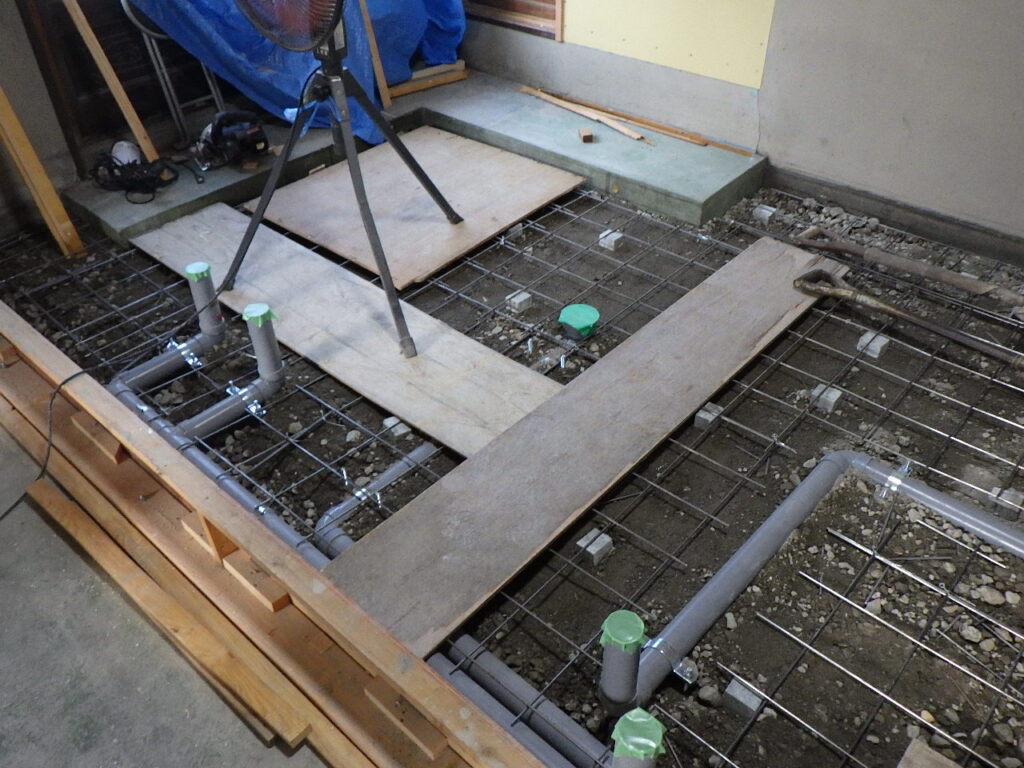

湿気を室内に入れないために、土間シートを引き、

型枠や墨出し作業が容易になる均しコン。

弊社では、すでにお馴染みですが、外周り以外にも、ほぼ全面に敷きます。

これは、他社では省略される事が多いですが、鉄筋工事時にシートに穴が空かない為のほんの一手間です。

ここまで行っていても、一部土間シートに穴が空いてしまった箇所もありますが、

補修をすれば問題ありません。

厳しい第三者の配筋検査も合格したので、

いよいよ、

耐圧版の打設です。

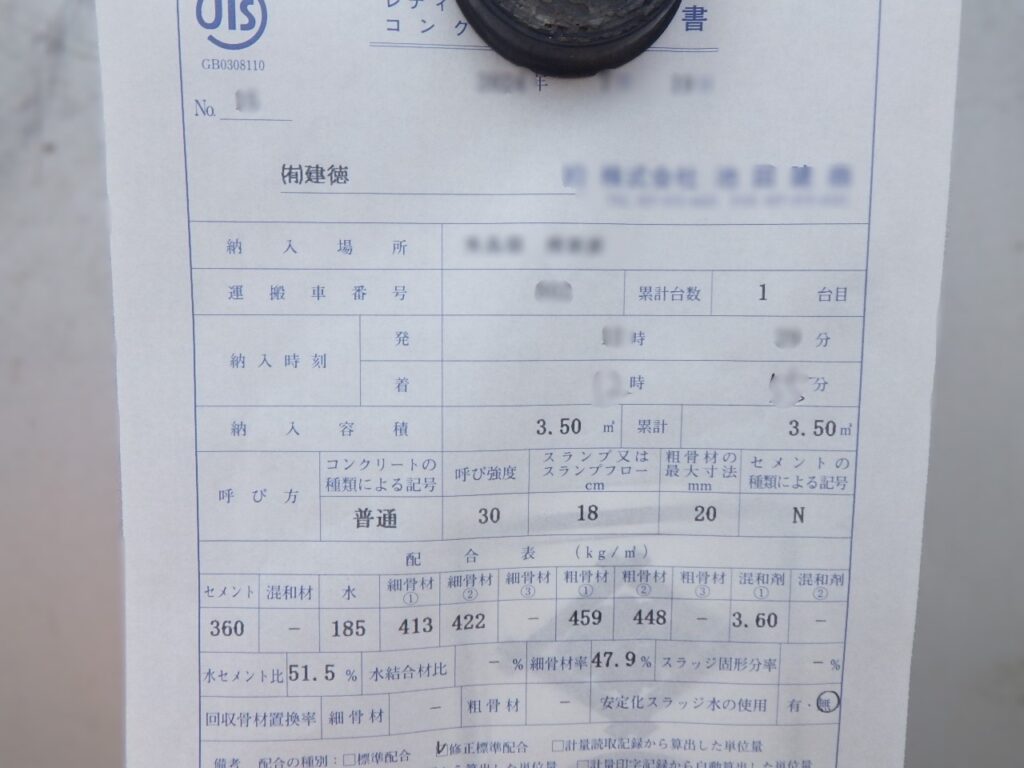

呼び強度は温度補正も含め、30です。

水中養生しておりますので、耐圧盤に隅出しを行う前に、水取り。

その後、立ち上がりの型枠工事を終え、

耐圧盤と同じ呼び強度で打設を行い、数日養生をし、

綺麗な基礎がお見えになりました。

(暑い中ありがとうございました。)

H様邸 新築工事 長期優良住宅

梅雨と同時期にいよいよ着工となりました。

普段行っている寒冷地(沼田方面)と違って掘削深度が浅いので、どんどん進んでいきます。

掘削が終了したら、ここで転圧を行い、

転圧後、砕石を前面に敷き終えて。

雨が止んだので、

シロアリ侵入リスクを抑える為に薬剤の散布中です。

薬剤と言っても、アメリカ環境保護庁が厳しい基準に基づいて認可する殺虫剤の中でも、特に安全性・環境性能が高いものだけが登録される

「低リスク殺虫剤(RRP=Reduced Risk Pesticide)」カテゴリーに、シロアリ防除用の土壌処理剤として登録されている唯一の製品で10年間の長期残効性も確認されています。

それが、「アルトリセット200SC」。

「エコボロン(ecoboron)」の頭文字と「アルトリセット」の「アル」を合わせて「eことアル工法」

木材にエコボロンPROを従来通り散布を行い、基礎外周部にアルトリセットの土壌処理を行います。

この「eことアル工法」を弊社だからできるビフォーサービスとさせて頂きます。

(当面の間、新築工事を弊社でご契約いただいたお客様は無料にて対応いたします)

H様邸 新築工事 地鎮祭

前日は、ぐづついた天気だったのですが、当日は快晴になり良い地鎮祭を開催できました。

今回のouchiは子育てエコホーム支援事業に申し込みを行い、長期優良住宅になります。

長期優良住宅で申請を行いますと100万円の補助額がもらえます。

さらに、時代を先取りして付加断熱やソーラーカーポートを採用し、光熱費の削減を行います。

H様

大手メーカーなどでお考えの中、弊社の住宅に対する取り組みを評価してもらい、ご契約頂きまして誠にありがとうございます。

高崎市にお住いの中で群馬県北部にある小さな工務店に初めてのご来社は緊張と不安があったと思います(笑)

たくさん勉強した事で真の高気密高断熱が重要だと認識されていて、私も時間を忘れるぐらい会話が弾んでいました。

土地探しから始まり約1年。

いよいよ始まりますね。

今回も超が付くほどの高性能住宅になりますので、私もワクワクいたします。

これから、打合せが多くなりますが、何卒宜しくお願い致します。

まずは、本日はおめでとうございます。

木材 天然乾燥室倉庫 新築工事

前回はスギ板外壁のお話で終わってしまいましたが、今回は天然乾燥倉庫のお話をいたします。

前回の動画をご覧になられた方や、インスタでもUPしているので、詳しい方は「ん?」と疑問に思うところがあります。

それは、外壁などの仕上げ材の下に貼られている透湿防水シートが無い事です。

雨漏れを防ぐ重要なシートを何故貼ってないのかと。

通常はこのようにピタッと透湿防水シートを貼ります。

それは、今回倉庫と言う事もありますが、外気を建物内に入れたい。

これが重要で、なぜなら生木を倉庫にて保管し自然に乾燥させるのですが、通常は屋外で放置していても2年程度はかかると言われていますので、密閉空間ではもっと時間がかかってしまいます。

そこで、空気が循環出来、コーキングに頼らない雨漏れリスクを最小限には大和張りが良いかなと思い採用しました。

室内から見た写真ですが、土台付近で光が見えると思います。

ここから外気が流入してくるので、透湿防水シートがあると、出来ません。

更に、強制排気の換気扇やシーリングファンも活用し、空気を室内に取り入れる(強制的に引っ張るイメージ)工夫もしています。

燃料(重油・軽油等)を一切使わず、簡易的な装置で木材を乾燥する事で木材本来の香りが強いので、調質効果やリラックス効果も期待が出来ます。

燃料を使わないので、二酸化炭素排出量の削減にもつながります。

換気扇やシーリングファンは数台設置していて、季節(湿度)毎に個別で制御できるようにしています。

この建物は構造計算(許容応力度)を行い耐震等級3。

室内側の壁倍率が少なく、今回使用した部材はJ建築システム(株)さん「耐震開口フレーム」

赤枠の部分

構造計算をしなければ見落とししていた部位、ここの強度で悩んでいた所、とあるご縁でご教授頂き耐震3がとれたのです。

シャッター開口5m。全幅16.5m。

今回なぜ倉庫なのに耐震等級3、それも構造計算(許容応力度)をした理由は、以前もブログで書きましたが、

あっては困るのですが、万が一の大震災が起きた時にここを何らかの形で使ってもらいたい思ったからです。

建築に携わる使命としての考えです。

いよいよ、来月より可動しますよ~。

木材 天然乾燥室倉庫 新築工事

昨年から続いている書類などをしていたら、こちらは全く更新が出来てませんでした。

自分の仕事の遅さに嫌気がさします・・・。

さて、表題の木材自然乾燥室ですが、現場は竣工致しております。

それでも、楽しみにしている(いるのか?)あなたの為に工事状況をUPいたしますね。

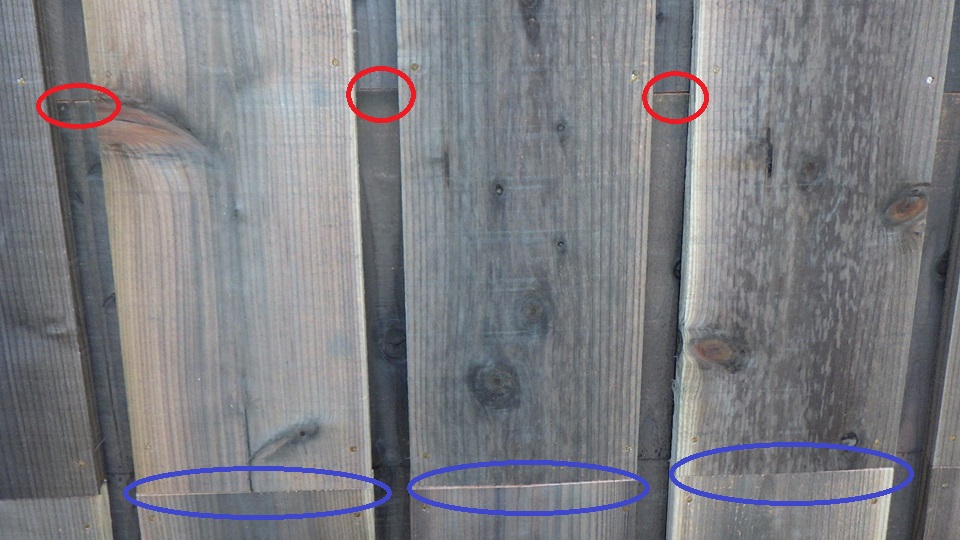

外壁材は杉板を使用し、施工方法は大和張りにしました。

〇が一層目で〇が二層目になり、雨仕舞いを考え2層目(上側)の接手は、一層目(下側)の接手より下側に施工する事で、雨漏れリスクを最小にしています。

それともう一つが、切断面の加工ですが、水切れを良くするため少し斜めにしております。

杉板外壁でコストを落とす為に、流通している板材を使用するのではなく、製材されたままの粗削り板を使用しました。

この板を仕上げに使うメリットは

・コストが抑えられる

・塗装の載りが良い

・表面積があるので乾きが早い

・勇ましさがある 等

デメリットは

・手触りが悪い

・見た目が悪い 等

上記はあくまで弊社の考えになります。

超仕上げ(カンナ)で仕上げたほうが表面積が少なくつるつるしているので水はけは良いとお考えもあります。

それも正解だと思います。

しかし塗装するのなら表面積が多い荒木が良いかなと。

無塗装なら超仕上げが良いと思いますが。

これは、各々考えがあると思います

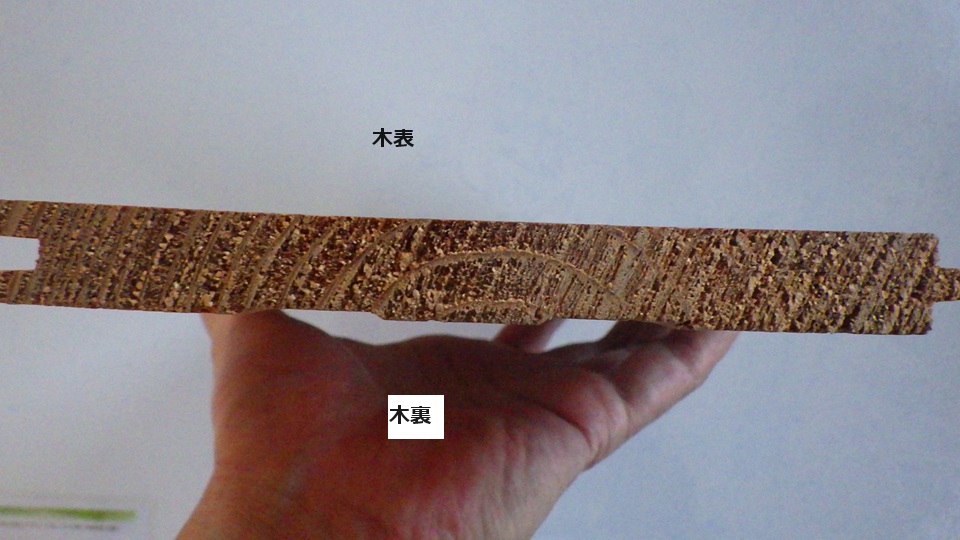

又、板の表と裏があるのですが、丸太の芯側が裏で表皮側が表です。

表側は加工すると綺麗になるので床などの仕上げ面に使われます。

弊社の外壁施工は裏側を使用しているのですが、何故か解りますか?

それは、

裏側の方が水に強いのと、木の性質状、木表側に反るので隙間が空く為です。

見た目と手触りが悪いので指に刺さりやすいのが欠点です。

このような理由で、木表が仕上げ面に使われる理由があると思いますが、性質を考慮して適材適所で弊社は考えているです。

M様邸 G2 新築 群馬県 注文住宅 高気密高断熱 K-style α

長期優良住宅 耐震等級3(許容応力度計算) UA値0.36w/㎡k トリプル硝子 付加断熱 c値0.2

昨年の今頃は敷地内にお生い茂っていた樹木を伐採し、丸太等を運搬してたのですが、その時は雪が道路にあり、現場に行けない日もありましたが、今年は暖冬で雪がありません。

さて、現場ではアプローチ工事になります。

転圧

砂にて不陸調整

サークル

下地を転圧後に、インターロッキング舗装を行います。

シンボルツリーを植え、いよいよ完成です。

これから、一緒に成長出来るように背丈は1.5m程。

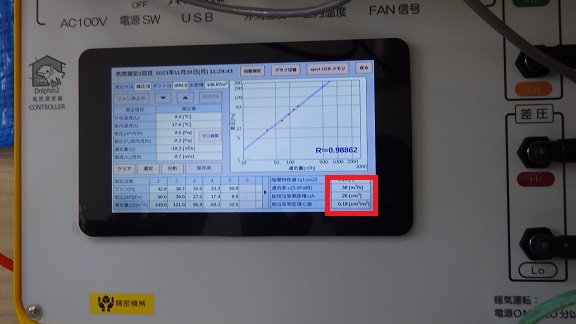

完成後の気密測定は、煙突があるので少し悪いかなと思いましたが、結果は0.2。

画像は見ずらいですが、赤枠の0.18になり、四捨五入で0.2になります。

最後に暖炉の火入れの様子です。

M様

伐採から始まり、長きにわたって大変お世話になりました。

これからがお付き合いの本当の始まりです。

末永くよろしくお願いいたします。

木材 天然乾燥室倉庫 新築工事

倉庫の新築工事が3現場重なり、

温室付車庫は、躯体工事が終わり、只今土間工事の真っ最中。

自社物件の2棟はどうしても後回しになってしまいますが、貸し倉庫はおかげさまで借り手様が見つかりましたので、急ピッチで作業を行っています。

さて、表題の木材天然乾燥室は、基礎工事だけは10月に終わっていました。

近所の方や知人等からは、「上棟は?」「いつ建つ?」などと耳が痛い程言われていましたが、今月に入り、建て方工事がやっと始まりました。

基礎高1m

ようやくスタート

建て始めれば早いのです。

建て方と同時に外壁材の塗装も開始。

大量の杉板

防腐処理中

外壁材は私の大好きな杉板で、塗装はウッドロングエコを使用。

写真では変色してませんが、紫外線に当たると綺麗な色に変化するのです。

年内の完成にむけて、大工さんよろしくお願いいたします‼

M様邸 G2 新築 群馬県 注文住宅 高気密高断熱 K-style α

長期優良住宅 耐震等級3(許容応力度計算) UA値0.36w/㎡k トリプル硝子 付加断熱 c値0.2

完成見学会も終わりましたが、弊社の工事はまだ続いていました。

実は外構工事も承っております。

建物廻りはヒートアイランド現象の対策として「エコクリーソイル」を使用。

エコクリーンソイル入荷

均し中

散水

下地の盤を作ったら、均して散水して終わり。

このエコクリーンソイルは散水のみ転圧が不要なのですが、散水が重要なので時間が一番かかります。

丁寧に、ムラなく。

駐車場は普段より厚く施工する事で使用ができます。

環境にやさしいエコクリーンソイルで温暖化対策いたしませんか?

建て方が続く

貸し倉庫の基礎も終わり、材料が入荷いたしました。

この倉庫の骨組みは鉄骨になります。

工務店なので、木では?と思われるかもしれませんが、実は身内が鉄工所を営んでおりますので、鋼材も扱う事が出来ます。

弊社の大工と多能工職人で組み立てます。

軸組みが終われば、屋根工事になります。

続いて、別現場では、車庫・倉庫・温室の一体の工事が始まっています。

配筋検査も終わり、この後にコンクリートの打設。

今回も布基礎なので、土間部は建て方が終わってからの工事になります。

こちらの建物は鉄骨造ではなく、木造。

弊社の社員教育に賛同していただき、プレカットではなく、大工の手作り(墨付け・刻み)になります。

大工さんの腕の見せ所です。

一部を紹介。